Genealexis

Histoires d'hier et d'aujourd'hui...

Au carrefour de l'Europe commerciale

- Écrit par Alexis

Un expo pour découvrir la remarquable réussite commerciale de François-Charles BRIANSIAUX (1769-1825), un enfant de la région à partir des fonds d'archives des archives Nationales de Monde du Travail, de la Révolution à l'Empire. Et pour la première fois, le mètre-étalon de platine de la Révolution française sort de sa réserve pour venir à Roubaix.

Jusqu'au 15 septembre 2011

Archives Nationales du Monde du travail,

78, Bouvevard du Général Leclerc.

Entrée Gratuite.

Plus d'infos : http://www.archivesnationales.culture.gouv.fr/camt/

Les canonniers de Lille

- Écrit par Alexis

Savez vous ce que sont les canonniers de Lille ???

Une compagnie de recherche de Houille ?

La Compagnie des Canonniers de Lille est une société de recherche de houille créée en 1833, pendant la fièvre des recherches de charbon, qui a exécuté plusieurs sondages puis ouvert une fosse à Marchiennes, dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Son nom fait référence au bataillon des canonniers sédentaires de Lille, célèbre à l'époque pour la part qu'il a prise dans la défense de la ville lors du siège de 1792.

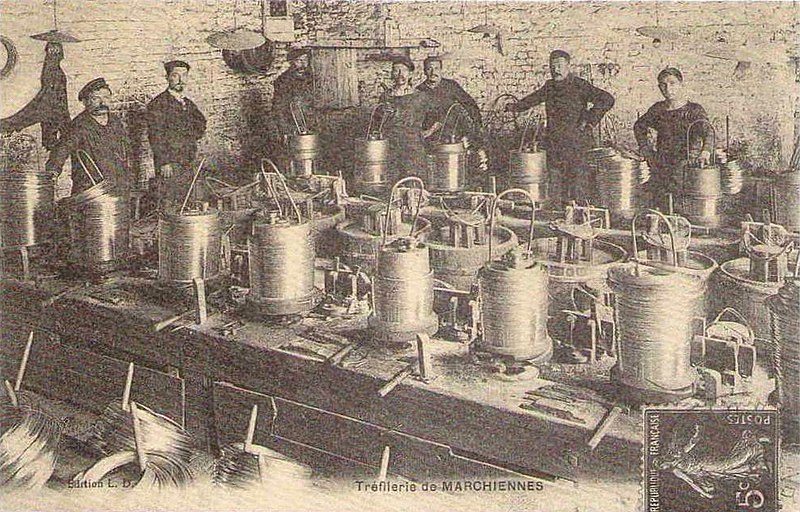

L'usine de la Tréfilerie a été installée sur le site de la Seconde Fosse de Marchiennes

de la Compagnie des Canonniers à Marchiennes entre 1900 et 1920.

Les premiers sondages sont effectués à Wattignies et Loos, sans succès, puisqu'en dehors du bassin minier. La Compagnie entreprend un autre sondage à Flers, qui est abandonné suite à un éboulement. Pourtant, s'il avait été prolongé de quelques mètres encore, la Compagnie aurait découvert le bassin minier du Pas-de-Calais bien avant la Compagnie des mines de l'Escarpelle qui l'a découvert en 1846. La compagnie s'établit ensuite à Marchiennes, là où en 1752 la Compagnie Wuillaume-Turner avait tenté sans succès d'établir une fosse. Plusieurs sondages sont effectués à Marchiennes, puis une fosse, à partir de 1838, d'où plus de 4 000 tonnes d'un charbon de mauvaise qualité ont été extraits. Des sondages ont été faits à Villers-Pol et Jenlain, eux aussi sans succès puisque situés en dehors du bassin minier. En 1850, la Compagnie est liquidée, faute d'avoir pu obtenir une concession, et le puits est serrementé. (Dans le Bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, le serrement est l'opération qui consiste à rendre inaccessible un puits de mine. Pour les plus vieux puits, seuls les premiers mètres étaient en général remblayés. Après la nationalisation des houillères, les puits étaient en général entièrement remblayés.)

A lille, il existe aussi une autre sorte de canonniers :

Créée le 2 mai 1483, la «confrérie des Canonniers et couleuvrinniers » de Lille est alors appelée confrérie de Sainte Barbe. Elle participe dès lors à la défense de la ville avec les armes de l'artillerie. Ainsi, lorsque Louis XIV fait le siège de la ville, les Canonniers le combattent. Pour récompenser leur courage, et leur habileté, Louis XIV leur garantit le maintien de leurs privilèges, et leur octroie deux canons d'honneur. En 1708, les Canonniers participent, aux côtés des troupes françaises, à la défense de la ville. Le Canonnier maitre charron Jacques Boutry s'illustre par son ingéniosité pour réparer la porte d'eau, charnière de la défense lilloise. Il sera récompensé par le maréchal de Boufflers qui l'anoblit.

Le siège de 1792, est le fait d'armes plus marquant de l'histoire des Canonniers. La confrérie de Sainte-Barbe a été dissoute, mais les confrères se sont tous engagés volontaires et servent dans le même bataillon "Egalité". La résistance des Lillois est héroïque. Les Canonniers n'ont pas quitté les remparts de tout le siège, y compris la capitaine Charlemagne Ovigneur qui apprend que sa maison et ses ateliers brûlent, et que sa femme accouche la nuit même.

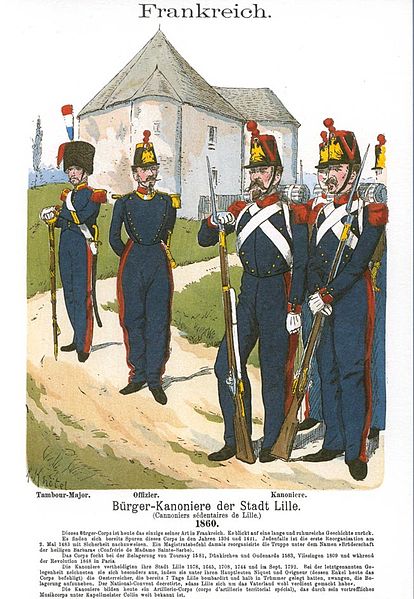

Les canonniers sédentaires de Lille en 1860.

Napoléon Bonaparte rend hommage à cette résistance et c'est en tant que consul qu'il reforme un bataillon distinct de la garde nationale le 31 août 1803, le Bataillon des canonniers sédentaires de Lille. Il leur offre deux canons Gribeauval, présentés au musée des canonniers, l'Hôtel qu'ils habitent toujours, et remet au capitaine Ovigneur, la Légion d'Honneur.

Note : cet article a fait l'objet d'une précédente publication sur le forum de La Généalogie Entre Amis

Y'a bon Banania ?

- Écrit par Alexis

Ce matin pendant mon petit déjeuner, j'étais en train de lire la boîte de Banania (chacun son truc) C'est alors que je me suis dis qu'il serait peut-être intéressant de revenir sur la naissance cette marque qui a fait grandir des générations d'enfants. (pour ma part j'en bois depuis 32 ans). Par contre, j'ai longtemps réfléchi avant d'intituler mon article "Y'a bon Banania ?"...

C’est vers 1912 que le Français Pierre-François Lardet invente le Banania. En 1909, Lardet s’était lancé dans le journalisme et dans la critique musicale. Fou d’opéra, il parcourait le monde pour assister aux spectacles et en rendre compte. Après un séjour au Brésil, où la tradition lyrique était très riche, il décida de visiter le Nicaragua. Il tombe en pleine guerre civile et, fuyant la capitale, trouve refuge dans un village indien, sur les rives du lac Managua. C’est là qu’il va découvrir un merveilleux breuvage, à base d’un peu de farine de banane et de beaucoup de cacao. De retour en Europe, il parvient avec l’aide d’un ami pharmacien (et les capitaux de sa femme, convaincue de l’intérêt de la nouvelle invention), à trouver le dosage adéquat. Et le nom, Banania, parfaitement adapté à une époque où les colonies sont très en vogue.

Logo de Banania à partir de 1936

L’association des deux produits coloniaux : le chocolat plaisir des gourmands depuis trois siècles, et la banane, introduite en Europe depuis deux décennies, va ancrer Banania dans l’univers colonial.Le premier symbole de la marque est une femme antillaise dessinée par Tishon mais le célèbre tirailleur sénégalais est rapidement adopté en 1915, dans le contexte de la première Guerre Mondiale. C'est le dessinateur Giacomo de Andreis qui dessine alors ce personnage qui deviendra l'emblème de la marque. Lardet continue à exploiter la veine de la guerre et dit proposer avec Banania « pour nos soldats la nourriture abondante qui se conserve sous le moindre volume possible ». Il envoie également 14 wagons de Banania aux soldats du front pour leur donner « force et vigueur ».

Le slogan historique de la marque était jusqu'en 1977 « Y'a bon Banania » prononcé par un tirailleur sénégalais. Selon la légende, ce slogan proviendrait d'un tirailleur sénégalais blessé au front et embauché dans l'usine de Courbevoie. Goûtant le produit il aurait déclaré en « moi y'a dit » : « Y'a bon ». Depuis les années 1970, le slogan a été critiqué de plus en plus comme porteur des stéréotypes racistes qui ont nourri la caricature du Noir de l'époque (sourire niais, amis des enfants donc grand enfant et incapable de s'exprimer correctement dans une langue française qu'il se doit de manier) et symbole potentiel du colonialisme (tout comme sa mascotte « L'ami Y'a bon »). Nutrial a utilisé à nouveau ce slogan, ce qui lui a été reproché par des associations comme le Collectif des Antillais, Guyanais et Réunionnais. En 2006, un accord a été trouvé et le slogan à nouveau retiré des produits dérivés de la marque.

Le chocolat en poudre a été "inventé" par le hollandais Caspar Van Houten en 1828. Il parvient à séparer les différents éléments du cacao, notamment ses matières grasses. Il brevète un procédé qui permet de récupérer une masse de beurre de cacao plus ou moins pure ainsi qu'un pain de chocolat très dur que l'on réduit en poudre.

Ancienne affiche pour le chocolat Van Houten

La soupe de Monsieur Knorr

- Écrit par Alexis

Il aura fallu l’intuition et le talent d’un jeune fils d’instituteur formé au commerce, Carl Heinrich KNORR, pour donner naissance en Allemagne, il y a près d’un siècle et demi, à une innovation de taille : les potages de légumes en poudre ou tablettes déshydratées. A l’origine, KNORR avait construit son usine dans le but de moudre et faire sécher de la chicorée. Mais à l’ère de l’industrialisation, il devine un marché émergent : le nombre d’usines augmente, et, avec elles, les ouvriers en quête de plats vite préparés et nourrissants.

Ancienne publicité pour les soupes knorr

La bonne soupe conquiert de nouveaux adeptes

En 1870, il expérimente un nouveau process de déshydratation des légumes et développe un procédé de conservation qui maintient les valeurs naturelles des ingrédients et leurs saveurs. En 1873, la société KNORR vend ses premières soupes dans les magasins d’alimentation, puis en 1885, elle part à la conquête des marchés autrichien et suisse.

KNORR se lance en France

Au lendemain de la guerre, KNORR améliore encore la qualité de ses produits, faisant de ses soupes des concurrentes de celles cuisinées « à la maison ». KNORR arrive en France en 1949, où la production démarre en Alsace en 1953. Depuis, la marque n’a cessé d’être fidèle à son credo, avec les potages individuels instantanés (1974), les soupes prêtes à consommer en brique (1987) et les soupes repas (2002). KNORR continue de satisfaire « l’envie du goût » des français en proposant des aides culinaires tels que les bouillons, les fonds, les jus, les roux – des sauces, des pâtes, des assaisonnements, etc.

Chronologie

- 1800, naissance de Carl Heinrich Knorr à Meerdorf (Allemagne)

- 1838, il construit une usine à Heilbronn pour sécher et griller de la chicorée pour le marché du café, il expérimente aussi le séchage de légumes

- 1873, commercialisation de soupe en sachet

- 1875, décès de Carl Heinrich Knorr

- 1885, usines en Suisse et en Autriche

- 1886, premiers « cubes » de bouillon, en portions de 100 gr avec extrait de viande1

- 1889, la "Erbswurst", soupe conditionnée dans un emballage en forme de saucisse

- 1899, fondation de "C. H. Knorr AG"

- 1947, une forte demande provoque une baisse de la qualité et met l'entreprise en difficulté

- 1947, naissance de la mascotte "Le knorrli"

- 1948, introduction d'acide glutamique dans les soupes

- 1953, L'"Aromat"", condiments

- 1960, introduction en Suisse de la purée de pommes de terre en poudre "Stocki"

- 1994, les "Spaghetteria" plat préparé

- 2000, Unilever achète l'entreprise

- 2002, les produits surgelés

Lire la suite...